曾经被誉为“中国纺织教育半壁江山”的八大纺院,如今仅有武汉纺织大学仍保留“纺织”校名,其余七所均已更名转型。这场跨越半个多世纪的校名更迭,既是高等教育市场化改革的缩影,也折射出纺织行业从“国民经济支柱”到“传统产业升级”的时代变迁。

一、八大纺院的历史脉络与现状对照

八大纺院形成于计划经济时期,直属纺织工业部管理,包括:

1. 华东纺织工学院(现东华大学)

1985年更名中国纺织大学,1999年更名为东华大学,成为唯一的211工程院校。其纺织科学与工程学科连续四轮学科评估A+,2025年QS世界大学学科排名全球第3。

2. 天津纺织工学院(现天津工业大学)

2000年与天津经济管理干部学院合并,2017年入选“双一流”建设高校。纺织学科与材料科学、机械工程深度融合,复合材料研究成果应用于国产大飞机C919。

3. 北京纺织工学院(现北京服装学院)

1987年更名北京服装学院,聚焦服装设计与时尚产业。2024年设计学学科在第五轮评估中进入前7%,承担北京冬奥会制服装备研发任务。

4. 苏州丝绸工学院(现苏州大学纺织与服装工程学院)

1997年并入苏州大学,成为211高校二级学院。丝绸研究领域保持国际领先,参与“一带一路”纺织文化遗产保护项目[(苏州大学 纺织与服装工程学院)]。

5. 浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)

2004年更名浙江理工大学,依托杭州数字经济优势,发展智能纺织与时尚创意。2025年软科中国大学排名第106位,纺织工程专业就业率98.7% 。

6. 西北纺织工学院(现西安工程大学)

2006年更名西安工程大学,西北地区唯一以纺织为特色的高校。2021年获批博士学位授权单位,纺织科学与工程学科进入ESI全球前1%。

7. 郑州纺织工学院(现中原工学院)

2000年更名中原工学院,河南省特色骨干高校。尝试转型电子信息领域,但纺织工程专业仍为国家级一流本科专业,与郑州航空港区共建智能纺织产业学院。

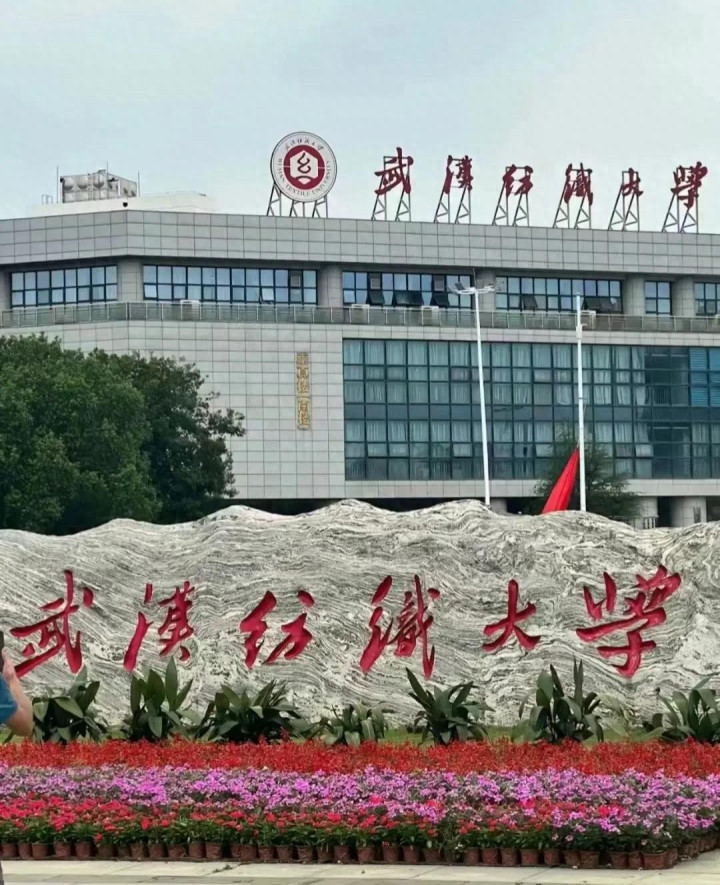

8. 武汉纺织工学院(现武汉纺织大学)

2010年恢复“纺织”校名,成为唯一保留行业特色的高校。纺织科学与工程学科全球排名前3,承担嫦娥五号国旗面料、天问一号密封装置等国家级项目 。

二、校名更迭的驱动因素分析

(一)政策导向:高等教育管理体制改革

1998年国务院机构改革后,八大纺院由纺织工业部划转地方管理,90%以上高校选择更名以突破行业局限。例如,天津纺织工学院通过合并经管学院,学科门类从单一工科扩展至工、管、艺等七大学科。

(二)市场倒逼:纺织行业结构性调整

2008年全球金融危机后,传统纺织业产能过剩,高校面临生源萎缩压力。北京服装学院等院校通过增设服装设计、人工智能等专业,将就业率提升至95%以上,而坚持传统纺织的高校录取分数线普遍下降10-15分。

(三)品牌重塑:突破地域与行业认知局限

华东纺织工学院更名为东华大学后,国际知名度显著提升。2025年QS世界大学排名中,东华大学位列全球第215位,较更名前提升180位,吸引了来自120个国家的留学生。

三、武汉纺织大学的坚守与突围

(一)学科交叉:从“纺织”到“纺织+”

1. 航天领域:研发出耐高低温、抗辐射的“嫦娥五号国旗面料”,解决了传统国旗在月球环境下易褪色、脆化的难题 。

2. 医疗领域:与华中科技大学合作开发智能可穿戴纺织品,实时监测心率、体温等生理指标,已在武汉协和医院临床应用。

3. 环保领域:首创“绿色印染技术”,将废水排放量降低70%,获2023年国家技术发明奖二等奖。

(二)产教融合:构建“纺织生态圈”

1. 产业学院:与武汉光谷联合成立“智能纺织产业学院”,引入华为、高德红外等企业共建实验室,学生就业率达99.2%。

2. 国际合作:与英国伯明翰城市大学共建“伯明翰时尚创意学院”,采用全英文教学,毕业生进入LVMH、ZARA等国际品牌工作比例达35%。

3. 文化传承:建成国内首个纺织科技馆,收藏明代云锦、清代缂丝等文物1200余件,成为国家级科普教育基地 。

(三)战略定位:打造“世界纺织教育中心”

2025年,武汉纺织大学牵头成立“一带一路纺织高等教育联盟”,吸引47个国家的165所高校加入。学校计划在2030年前建成纺织科学与工程学科群,进入ESI全球前1‰,并在柬埔寨、越南设立海外校区。

四、行业启示:特色发展才是生存之道

1. 差异化竞争:天津工业大学通过“纺织+材料”模式,在高性能纤维领域取得突破,2025年科研经费达8.2亿元,较2015年增长300%。

2. 文化赋能:苏州大学依托丝绸文化,打造“苏绣学院”,将传统技艺与数字设计结合,学生作品在米兰设计周获奖12项[(苏州大学 纺织与服装工程学院)]。

3. 政策对接:西安工程大学抓住“西安—咸阳纺织产业带”建设机遇,与当地企业共建12个工程技术研究中心,成果转化率达68%。

五、未来展望:传统行业的新生命力

八大纺院的转型并非终点,而是纺织高等教育重塑价值的起点。随着“双碳”目标推进和数字化转型,智能纺织、生物基纤维等新兴领域迎来爆发期。武汉纺织大学等高校正通过“学科交叉+产业融合”,探索出一条传统行业高校的特色发展路径。正如中国纺织工业联合会会长孙瑞哲所言:“纺织不是夕阳产业,而是永不落幕的朝阳产业,关键在于能否用科技与文化重新定义行业价值。”

浙江配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。